建設業許可取得をお考えの社長様、このようなお悩みございませんか?

- 元請から早く許可を取るように言われている。

- 自社が建設業許可の要件を満たしているのか知りたい。

- 忙しくて申請手続きを進める時間がない。

- 取引先を増やしたいが、許可がないとダメと言われた。

- できるだけ早く許可を取りたい。

- そもそも建設業許可のことがよくわからない。

- 他事務所で許可は取れないと言われてしまった。

当事務所では、お電話での簡単な要件診断を行った後、こちらからお客様の元に伺っての無料要件診断及びヒアリングをさせていただいております。

要件診断及びヒアリングを実施し、許可要件を満たしていると判断させていただいた後にご契約となりますので、契約締結までは無料でご対応いたします。

建設業許可(法人) 新規申請料金:132,000円(税込価格)~

- ご契約締結後、建設業許可の申請に関するご相談は無料です。

- 納税証明書や登記事項証明書、取締役の身分証明書等(2名まで)、必要な証明書類の取得費用込みの料金となります。

- 所定回数内のご訪問や申請代行時などの交通費も含まれております。

※上記の料金には、新規申請手数料(9万円)は含まれておりません。

建設業許可とは?

建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達の促進を目的としています。

建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業法により「建設業許可」を受けることが義務付けられています。

元請負人はもちろんのこと、下請負人や個人・法人を問わず許可の対象となり、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。(軽微な工事を除く。)

また、公共工事を受注する場合は、必ず建設業許可を受けていなければなりません。

お知らせ

- 2025.04.15 お客様の声 境町 株式会社COMNEXT様 新規許可取得

- 2022.09.14 お客様の声 古河市 株式会社Y様

- 2021.12.07 経営業務の管理責任者(2)

- 2021.05.20 「適切な社会保険への加入」について

- 2020.04.01 令和2年4月1日建設業法施行規則等の改正

建設業法令遵守ガイドライン①

国土交通省が作成する建設業法令遵守ガイドラインは、元請負人と下請負人との間で交わされる下請契約が、発注者と元請負人が交わす請負契約と同様に建設業法に基づく請負契約であり、契約を締結する際は、建設業法に従って契約をしなければならないことや、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律を知らなかったということによる法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築および公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的としています。

また、国土交通省は、できるだけ多くの事例を対象にすることを考えており、今後、随時更新を重ねて充実させることとしていますので、国土交通省または当ホームページの更新を定期的に確認していただけたらと考えております。

建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-

経営事項審査

経営事項審査とは?

経営事項審査とは公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。

全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点をもとに、公共工事の発注機関が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。

なお、公共工事の入札参加資格を得るためには、「入札参加資格要件」「客観的事項」「主観的事項」などの項目による資格審査を受けることになります。

そして、入札参加資格要件に合致した建設業者は客観的事項と主観的事項審査を受けます。

この客観的事項の審査が「経審」と呼ばれている経営事項審査であり、経営規模、経営状況、技術力等企業の総合力を客観的に基準で審査するものです。

なぜ経営事項審査を受けるの?

建設業における社会保険未加入対策と今後の取り組み

建設業における社会保険未加入対策について

建設産業では、行政などの関係者が一体となって、平成24年度から社会保険未加入問題への対策を進めています。

そして、中央建設業審議会による「建設産業における社会保険加入の徹底について 」(平成24年3月)において、関係者を挙げて社会保険未加入問題への対策を進めることで、

- 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保

- 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築

を実現する必要があると提言しています。

これまでの主な取り組みとは?

社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの概要

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」とは?

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は、建設業における社会保険の加入について、元請企業および下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にし、建設企業の取組の指針とするべきものとして策定されました。

元請企業の役割と責任とは?

建設業と産業廃棄物処理業

建設工事と産業廃棄物

建物の新築・改築工事や解体工事、土木工事などの建設工事を行うことにより、産業廃棄物が発生します。

廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、適正に処理しなければなりませんが、特に建設工事に伴い生ずる建設廃棄物は、発生量も多く、不法投棄や無許可埋立地への処分など、不適正に処理される事例が発生してしまうことがあります。

建設工事の業種によって排出される行程は様々なものがあり、廃棄物が混合して排出されたり、特別産業廃棄物に該当するものが排出されることもあり、産業廃棄物を適正に処理するために慎重にならなければなりません。

下請業者として建築工事、土木工事、とび・土工工事、解体工事、塗装工事、水道施設工事などに携わる機会の多い場合は、産業廃棄物処理業の許可を取得しておくことをお勧めいたします。

建設廃棄物の処理だけでなく、他の廃棄物処理も行えることによって利益を上げることができ、事業の拡大も望める等のメリットがあるので、建設業許可申請と同時に産業廃棄物処理業の許可を取得する建設業者様も多くみられます。

建設廃棄物の処理責任を負うのは?

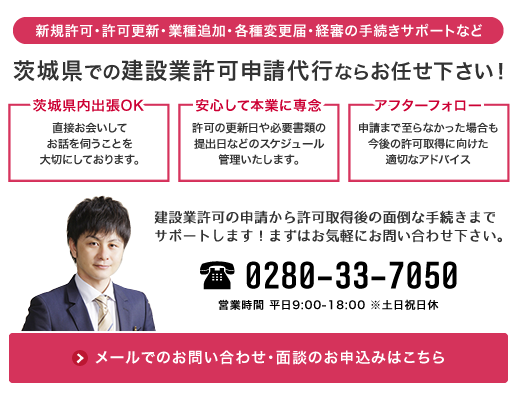

久保行政書士事務所

代表者 行政書士 久保 明弘

所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30

TEL : 0280-33-7050

FAX : 0280-33-7050

E-mail:info@ibarakikensetu.net

営業時間 9:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

※事前にご予約していただければ夜間・土日も対応いたします